「新加坡故事:艺术之路与曲折」展示19世纪以来新加坡艺术家的标志性作品,回顾他们如何透过艺术理解和应对国内外社会环境的不断变化,带领观众在重新审视新加坡艺术史叙事的过程中发掘被遗漏的内容。

20世纪30年代至50年代,英国殖民马来西亚时期形成的各种艺术社群和团体成为孕育新加坡艺术的土壤。1965年新加坡独立后,社会经济和技术变革推动美术教育和商业设计加快发展。艺术家们广泛地尝试利用各种媒介和概念进行创作,自20世纪80年代起通过装置、表演、视频和其他类型的展品,重新定义艺术,把艺术放入公共空间,甚至打造独立的展示平台,从而彻底颠覆传统的艺术体验方式、地点或时间。

新加坡艺术家在媒介和表现手法上开创多样化的道路,促成了新加坡艺术的多元化和国际化。他们不仅思考美学问题,也关注社会和国家热点议题,例如性别、阶级和劳动、城市革新、殖民主义、全球化趋势等。

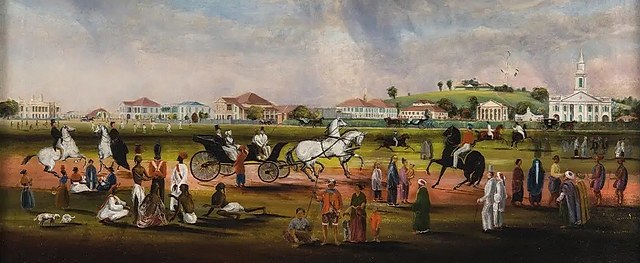

展览分为「热带市场」「社群与自我」「想象国家」「寻找联系」4个版块。19世纪,新加坡被视为充满机遇的地方,世界各地的商人和劳工前来寻求财富,早期的印刷品、绘画和照片主要通过对新加坡的视觉描绘体现其经济活力。

《乘火车看马来亚》(See Malaya by Railway)电影海报,约1930年,彩色石版画

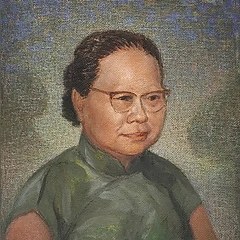

20世纪初,许多外国艺术家逐渐被新加坡吸引而来,从事公共艺术创作或艺术教育工作。长篇电影的风靡让导演、布景和平面设计师、演员、音乐家等各行业人士汇聚新加坡,多元的视角和文化表达形式共同创造充满活力的艺术景象。新加坡本土艺术家将绘画和摄影元素进行结合,以富有表现力的肖像画生动捕捉社群和个人的形象。

新加坡曾经是柔佛苏丹国下辖的岛屿,后来被归入英属马来亚直到独立建国。新加坡艺术家对该国人民、景观和文化的描绘,不仅表达个人的看法,也为寻求群体身份认同作出贡献,反映了维系国家的牢固纽带和归属感。

自20世纪60年代以来,新加坡艺术家不断大胆地进行实验,从传统媒介和表现手法中汲取灵感,努力寻找新的方式表达他们对新加坡的印象,展现新加坡在更广泛区域内所扮演的角色。

部分展品

《从八卦角看滨海》(The Esplanade from Scandal Point),John Turnbull Thomson,1851年,布面油画

《女子肖像,20世纪》(Portrait of a Woman, 20th Century),Low Kway Song,油彩、粉彩、明胶银盐画

《Pendekar Bujang Lapok》电影海报,1959年,石版画

《在砖厂工作》(Working At the Brick Factory),Liu Kang,1954年,布面油画

《马来亚之战》(Perjuangan di Malaya),S. Mahdar.,1957年,纸本铅笔画

《讲故事的人》(Storyteller),Wee Kong Chai,1962年,布面油画

《长屋》(Longhouse),Shui Tit Sing,1980年,柚木

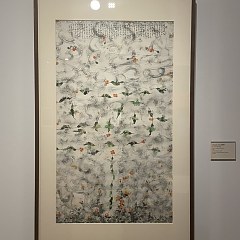

《长臂猿》(Gibbons),Chen Wen Hsi,1977年,纸本设色

© iDaily Media 版权所有,未经授权禁止使用。