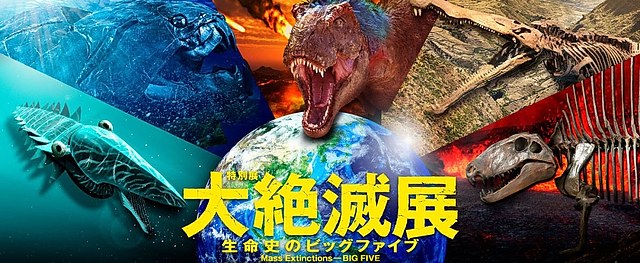

「生物大灭绝」(Mass Extinction)是指地球历史上短时间内发生的大规模集群灭绝事件,主导因素包括气候剧变、火山活动及天体撞击等。自生命诞生以来的40亿年间,地球上已发生五次生物大灭绝事件,但每一次,生命都克服了危机,幸存的和新生的物种在灭绝事件后开始复苏和发展,进而开创生物演化的新篇章,从某种意义上来说,大灭绝事件反而促进了生命的繁荣和进化。

本次展览聚焦地球生命史上发生的五次生物大灭绝事件,通过化石与岩石中留存的各类证据,从古生物学、火山学、古气候学和古海洋学等角度探索「五大灭绝」的成因与后续,追溯生命为生存而战的进化史。

第一次生物大灭绝发生在约4.4亿年前的奥陶纪末期,当时所有生物都生活在海洋中,而气候剧变导致约85%物种灭绝。本次展览将通过来自摩洛哥的最新研究成果,深入探究这次灭绝事件的细节。摩洛哥是世界上最重要的奥陶纪化石产地之一。

三叶虫化石标本,寒武纪,东京国立科学博物馆藏

第二次发生在约3.8亿年前至约3.6亿年前的泥盆纪晚期,当时除海洋生物之外,陆地上已广布植物与动物,一系列由火山活动导致的降温重创了海洋生态系统,邓氏鱼等盾皮鱼类和许多三叶虫灭绝,而陆地生态系统则未受显著影响。

第三次发生在约2.52亿年前的二叠纪末期,西伯利亚的大规模火山活动导致95%的海洋物种和近70%的陆地物种灭绝,这是史上规模最大、最严重的物种灭绝事件,标志着古生代的结束,而恐龙、鱼龙及后续演化为哺乳动物的生物在这次灾难中幸存下来。

第四次发生在约2.01亿年前的三叠纪晚期,这场灭绝事件据信是由当时的火山活动引起的,它极大地改变了爬行动物的世界,并成为恐龙崛起的催化剂。展览在这一章节将介绍北美重要化石产地的研究成果。

冰脊龙骨架模型,侏罗纪早期,东京国立科学博物馆藏

第五次发生在约6600万年前的白垩纪末期,一次陨石撞击导致包括恐龙在内的约80%物种灭绝,中生代结束。展览将介绍引发这场灾难的陨石,以及北美对这一时期化石标本的深入研究,重点关注恐龙灭绝后哺乳动物的演化历程。

展览最后将聚焦新生代,尽管这一时期没有发生大规模物种灭绝事件,但剧烈的气候变化,例如气候变冷和干旱,给生物世界带来了巨大的变化。展览将通过化石追溯生物多样性世界的形成过程,重要展品包括全球首次公开展出的、长度约6米的大海牛化石。

展览不仅集中展出东京国立科学博物馆收藏的化石标本及复制品,还将首次在日本展出来自美国丹佛自然科学博物馆的一系列珍贵化石标本,包括古近纪哺乳动物、鳄鱼及豆科植物的标本。

部分展品

奇虾化石(复制品),寒武纪,东京国立科学博物馆藏

邓氏鱼化石(复制品),泥盆纪,东京国立科学博物馆藏

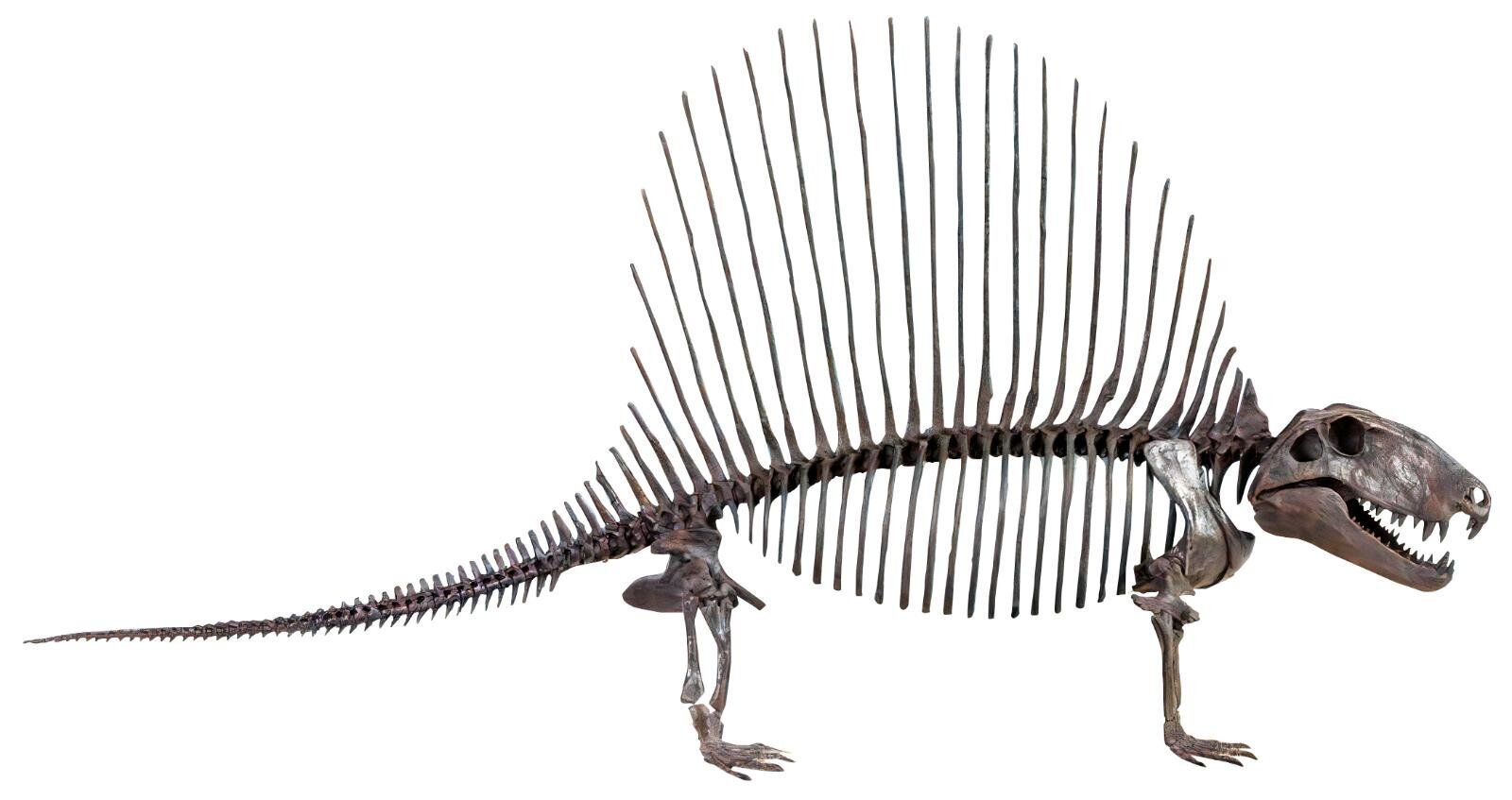

异齿龙骨架模型,二叠纪,东京国立科学博物馆藏

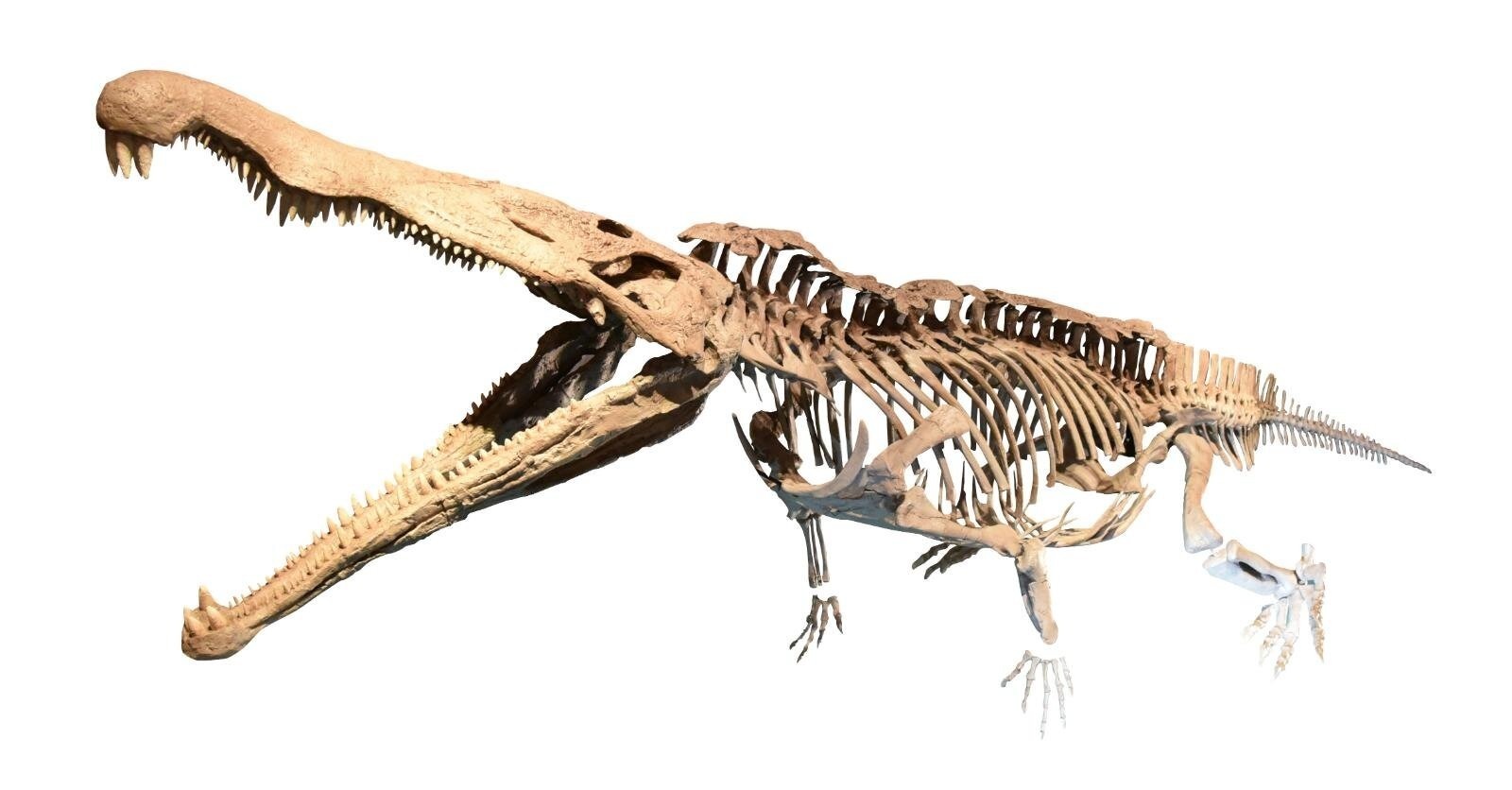

雷东达龙骨架模型,三叠纪晚期,福井县立恐龙博物馆藏

霸王龙头骨化石(复制品),白垩纪,东京国立科学博物馆藏

外锥兽头骨化石,古近纪,丹佛自然科学博物馆藏

豆科植物化石,古近纪,丹佛自然科学博物馆藏

大海牛化石,新生代,东京国立科学博物馆藏

展览海报

© iDaily Media 版权所有,未经授权禁止使用。