本次展览聚焦抗战时期中国营造学社在四川地区进行的「川康古建筑调查」,首次大规模披露近700张照片和100余份手稿,系统呈现此次调查的经过和影响,致敬营造学社成员们「学术报国」的精神。

1939年8月至1940年2月,以梁思成为首的中国营造学社成员在四川省和西康省(今川西及西藏东部)进行了一场古建筑野外调查。这是营造学社持续时间最长的一次调查,全程历时173天,成员们走访了35个县,调查了730余处古建古迹,拍摄了超过3100张照片,为四川文化遗产留下了诸多珍贵的影像与数据。

刘敦桢(左)和梁思成(右)在四川雅安调查东汉高颐阙

调查期间,学社成员通过对大量汉阙、崖墓和石窟中石仿木结构的考察,推知了中国汉代木结构建筑的「真面目」,为唐代前的建筑史提供了详实的史料。基于这些资料,梁思成和林徽因最终完成了《中国建筑史》的撰写。同时在梁思成的奔走下,四川广元千佛崖的八百余个龛窟得以留存至今。

本次展览以营造学社成员刘敦桢的《川康调查日记》作为线索,通过田野调查照片、口述史和技术手段,带领参观者沉浸式追随营造学社足迹。展览分为两个版块,第一板块回顾川康古建筑调查的历程,第二板块聚焦营造学社在四川李庄的学术研究。

四川广元千佛崖211号窟,开凿于唐开元八年(720年)

四川峨眉山大庙飞来殿,元代

梁思成凝视重庆大足石刻北山石窟

重庆大足石刻北山136号龛,雕刻于南宋绍兴十二年至十六年(1142-1146年)

梁思成(后)与莫宗江在李庄营造学社工作室工作,1940年代

莫宗江、卢绳等人调查四川宜宾旧州坝塔,1940年代

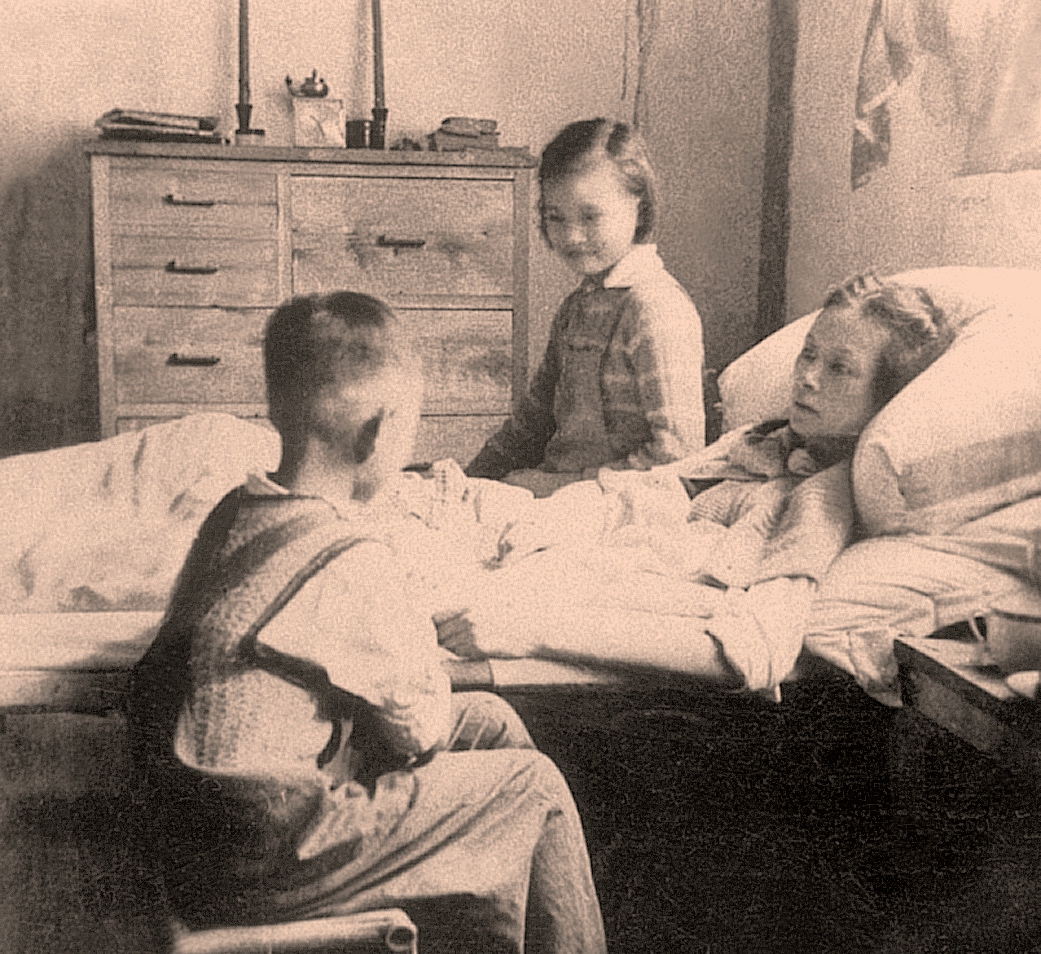

梁再冰、梁从诫陪伴着卧病在床的林徽因,1941年

展览海报

© iDaily Media 版权所有,未经授权禁止使用。